苹果版bd

心理学院何振宏助理教授课题组联合曼彻斯特大学、剑桥大学等国内外学者,在国际权威期刊Advanced Science(2024年Impact Factor=14.1)发表了题为“Dynamic Neural Deactivation Bridges Direct and Competitive Inhibition Processes”的研究论文。该论文综合运用多模态神经影像技术(fMRI与EEG)、神经调控技术(cTBS)以及动态因果模型等多种前沿分析方法,系统探究了直接抑制与竞争性抑制这两种核心认知功能的内在关联,并揭示了它们共享一个以“动态神经失活”为特征的通用神经机制。

研究背景

你是否有过这样的经历:身处嘈杂的派对,却能专注于朋友的交谈,对周围的喧嚣“听而不闻”;或者在繁忙的街头,能够将目光锁定在目标店铺,对纷繁的景象“视而不见”。这种能力被称为“抑制控制”, 是认知神经科学中的一个基本概念,它通过筛选或抑制无关信息,帮助人类在复杂环境中高效处理信息。抑制功能通常被分为两大系统:一是竞争性抑制,即优先处理目标信息而忽略干扰(如在嘈杂环境中专注于某个人的讲话) ;二是直接抑制,即主动阻止对特定刺激的处理(如压抑不想要的想法)。传统上,学界将这两种抑制机制视为功能独立的过程,并分别研究其神经基础。然而,新兴证据表明两者在认知控制机制和结果上存在重叠,暗示其可能共享一个通用的神经架构 。尽管已有研究描绘了其重叠的神经空间模式,但其时间动态——即抑制过程中的神经活动如何随时间演变——仍然是一个尚未探索的关键科学问题。

研究方法

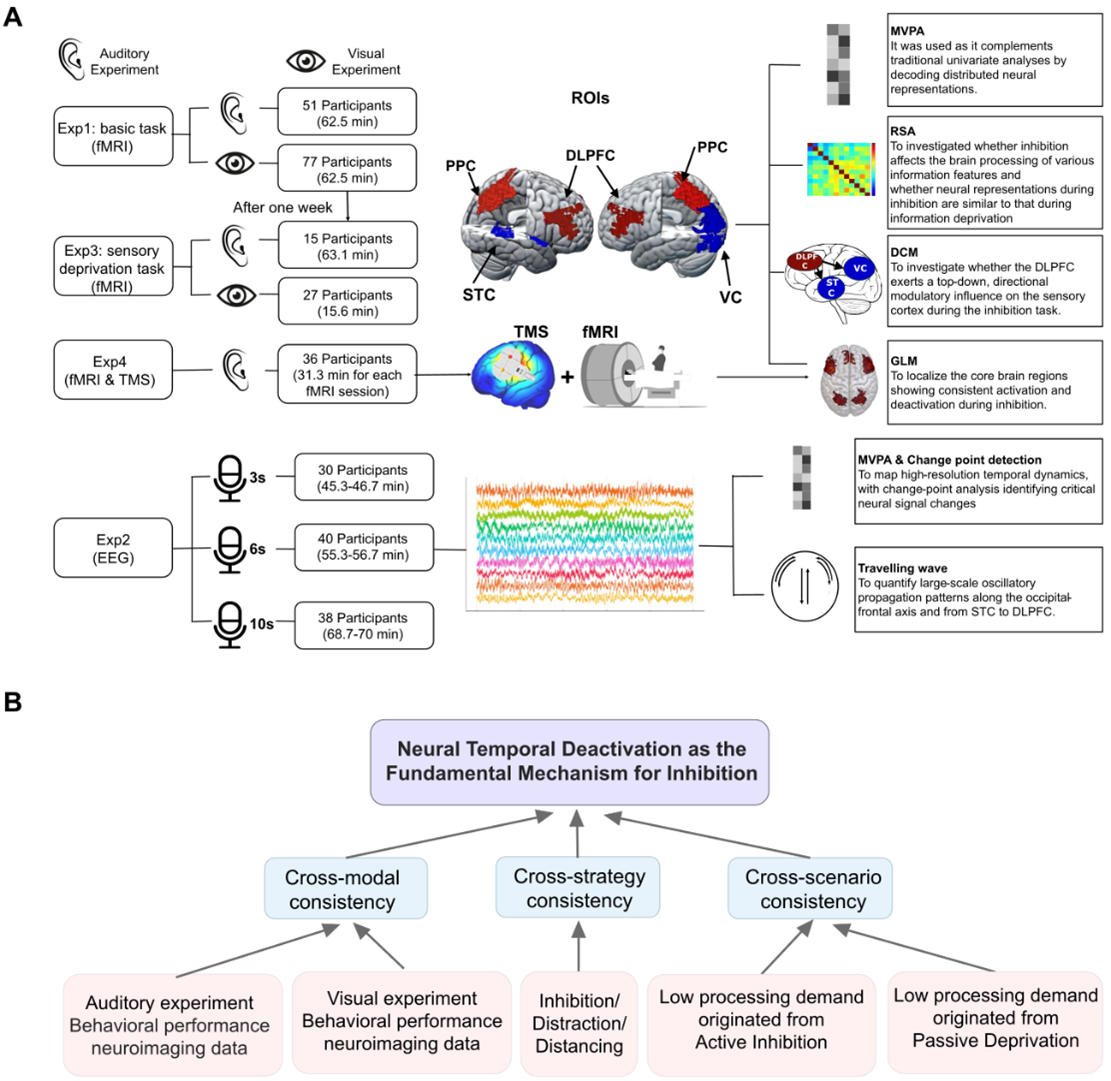

本研究通过四个环环相扣的实验,对272名健康成年人的数据进行了分析。实验一(fMRI):采用功能磁共振成像技术,设计了平行的听觉与视觉抑制任务,并使用共同激活分析(Conjunction Analysis)来识别不同抑制策略(直接抑制、分心、抽离)在跨感觉模态下的共同神经基础。

实验二(EEG):采用高时间分辨率的脑电图技术,通过变化点分析(Change-point analysis)等方法,精准描绘抑制状态下的神经振荡特征,并定位神经动态模式发生转变的关键时间边界。

实验三(fMRI):通过对比主动抑制、主动专注以及被动信息剥夺(如听取杂乱音频、闭眼)三种状态,检验所发现的神经动态模式的特异性与普遍性。

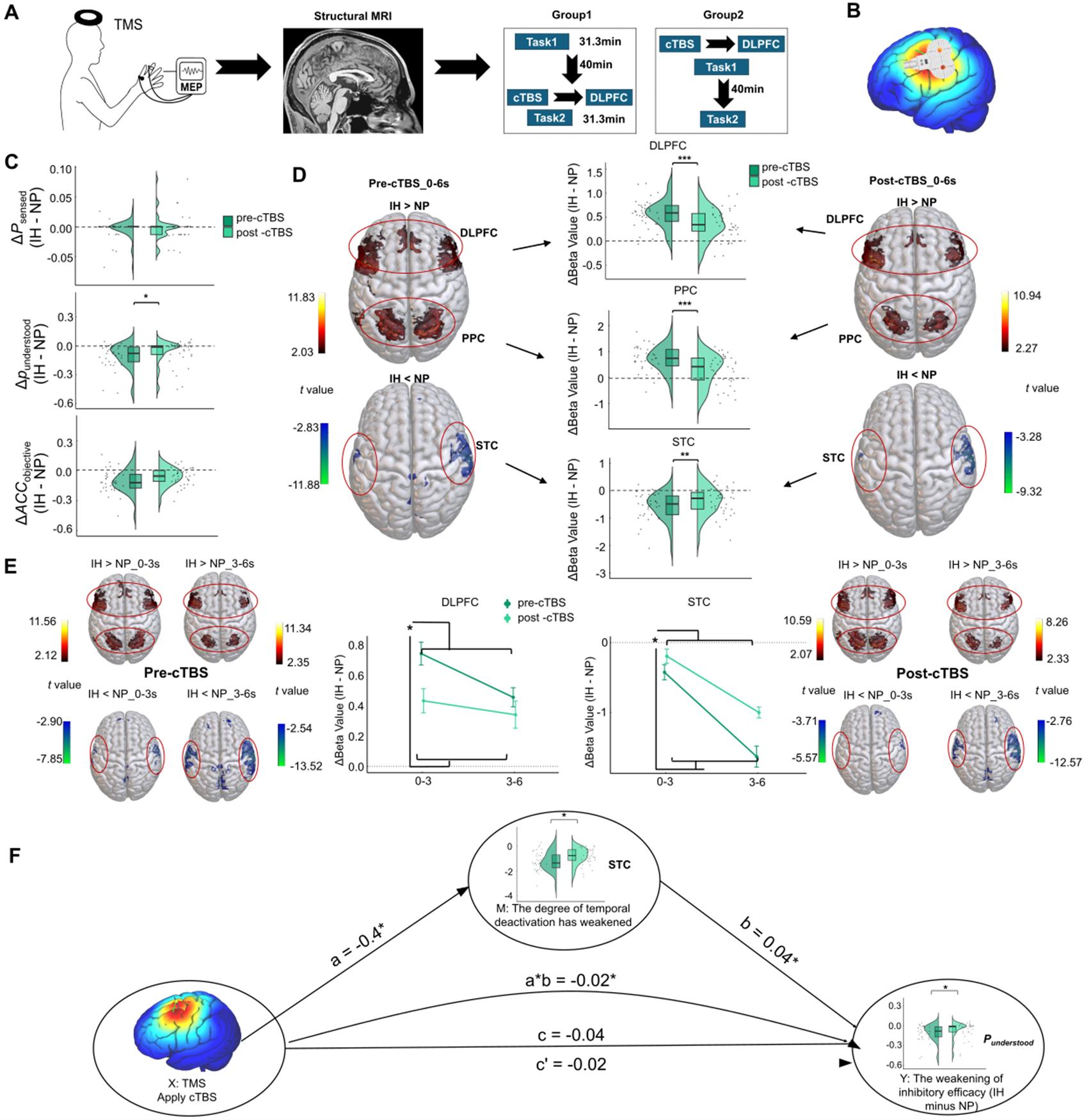

实验四(cTBS-fMRI):采用连续θ脉冲刺激(cTBS)这一神经调控技术,对抑制控制的关键脑区——背外侧前额叶皮层(DLPFC)进行暂时性干扰,以直接检验“动态神经失活”在抑制行为中的因果作用。

研究综合运用了动态因果模型(DCM)、多变量模式分析(MVPA)和表征相似性分析(RSA)等多种计算方法,从不同维度对数据进行了深入挖掘。

图1.本研究的整体实验设计与概念框架

研究结果

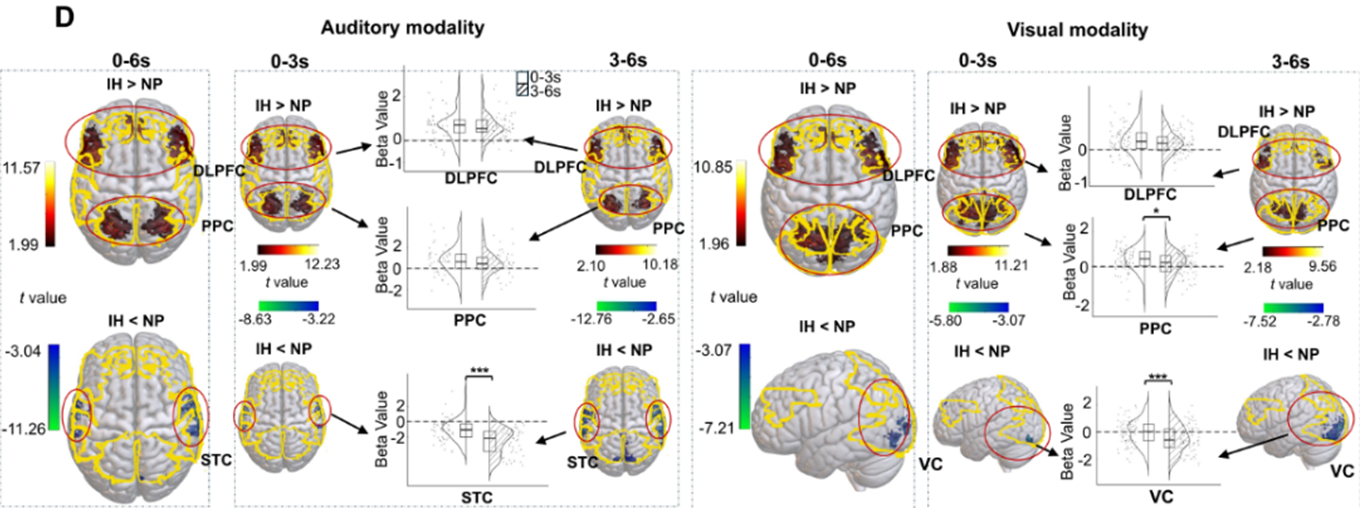

研究发现,直接抑制与竞争性抑制共享一个“以失活为主导”的时间动态模式。①“先激活,后失活”的动态特征:在抑制的早期阶段(约0-3秒),额顶叶控制网络(DLPFC/PPC)被激活;而在后期阶段(约3-6秒),该网络的激活水平逐渐下降,同时感觉皮层(听觉/视觉皮层)的失活水平则进行性加深。抑制行为表现越好,感觉皮层的这种动态失活就越显著。

②因果关系验证:cTBS对DLPFC的抑制性刺激,显著削弱了感觉皮层的动态失活过程,并直接导致了抑制任务表现的下降 。中介效应分析证实,DLPFC正是通过驱动感觉皮层的动态失活来实现其抑制功能,证明了该机制的因果性。

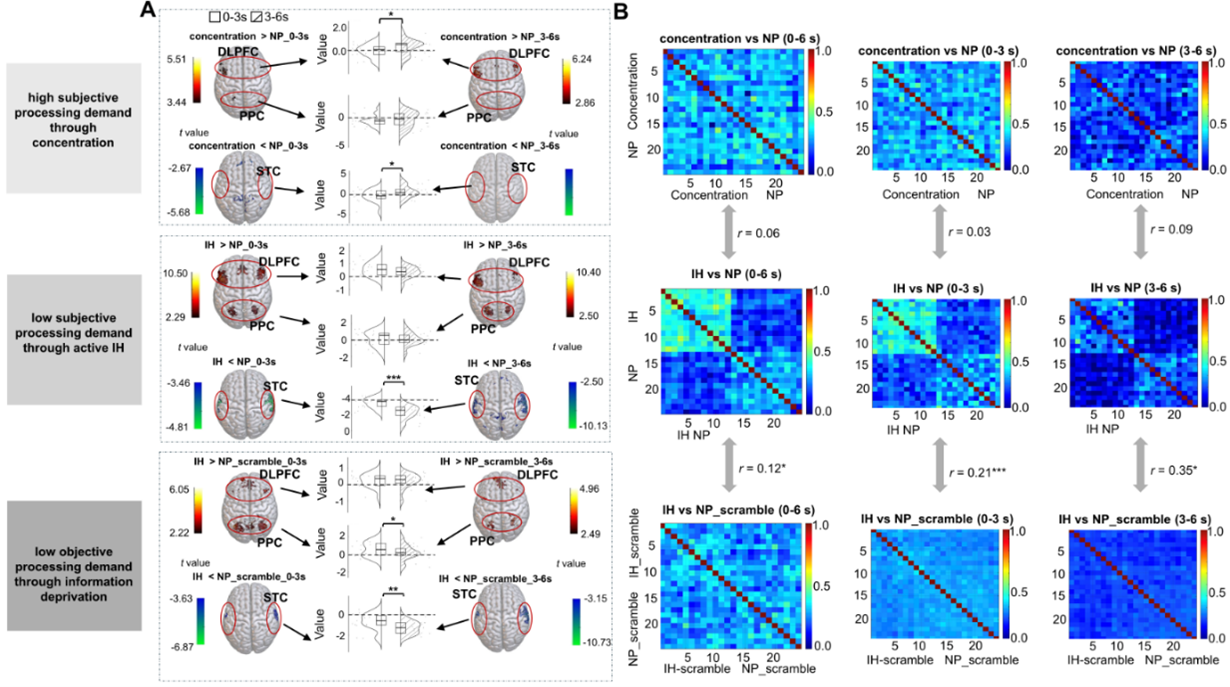

③机制的普遍性:该“失活主导”模式不仅跨越听觉和视觉模态,并且被证实是大脑应对各类“低加工需求”场景的通用策略。当被试被动接受无意义信息时,大脑也呈现出类似的动态失活模式;而当被试高度专注时,大脑则呈现出完全相反的激活模式。

核心机制:抑制如何实现“信息模糊化”

以往的研究证实,持续的抑制过程会导致信息加工的逐步减弱,最终造成信息内容的降解或丢失,这一现象被称为“信息模糊化”。本研究不仅在行为层面观察到抑制导致了从感知、理解到记忆的多阶段认知能力下降,更首次从神经表征的层面,直观地揭示了大脑实现“信息模糊化”的内在机制。

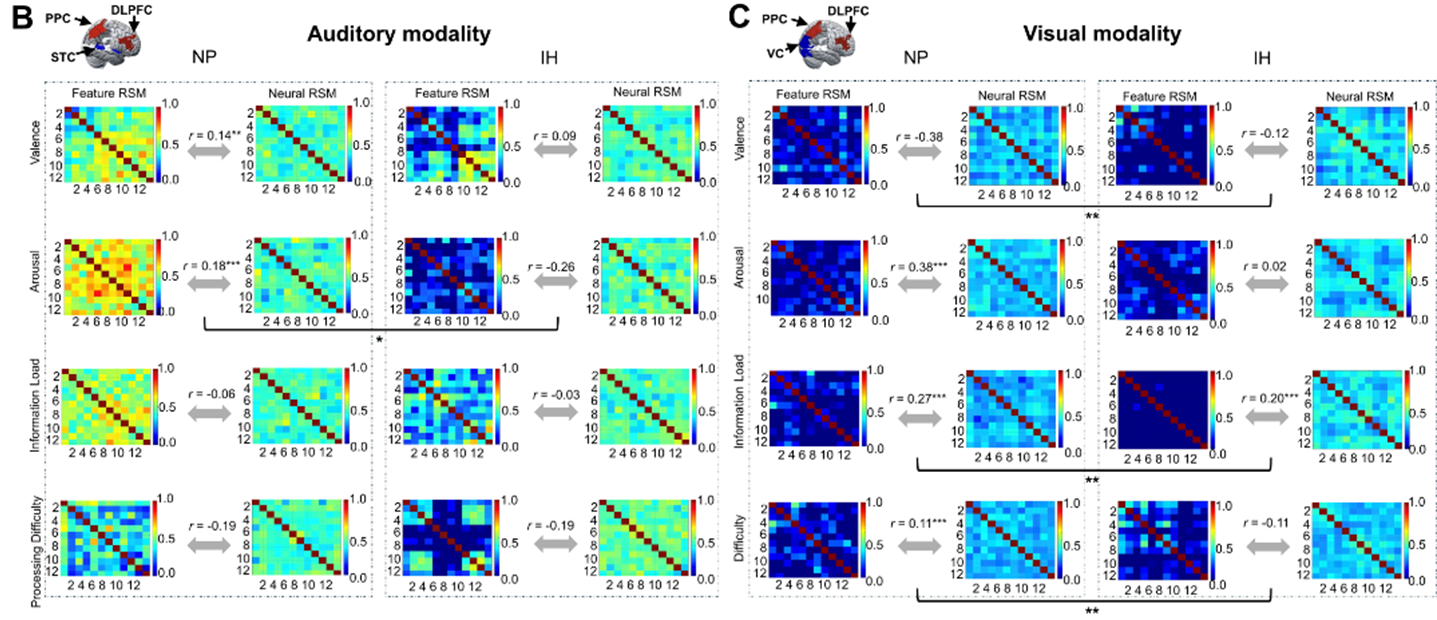

研究运用了表征相似性分析(RSA)这一前沿解码技术。RSA分析结果显示,在自然状态下,大脑对不同刺激特征(如情绪效价、唤醒度、信息量等)会产生清晰、可区分的神经活动模式,在表征矩阵上呈现为高度结构化的彩色图案。然而,一旦进入主动抑制状态,这些原本清晰的神经表征模式便被显著“解耦”,结构化的图案迅速变得混乱无序,趋近于随机噪音。这表明,大脑通过主动抑制,有效“模糊”了输入信息的神经“指纹”,使其难以被清晰地识别和加工。

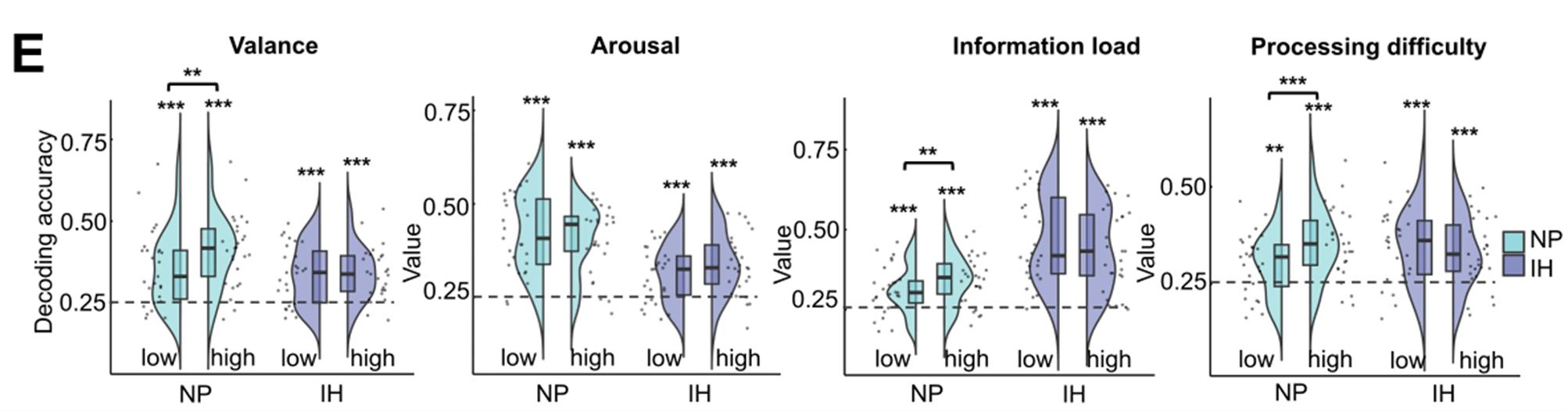

神经表征的模糊化,直接导致了大脑解码信息能力的下降。这一点,在多变量模式分析(MVPA)中得到了进一步的印证。研究训练了一个机器学习分类器(就像一个“读心”算法)来区分高、低强度的信息特征。结果显示,在自然状态下,分类器可以精准地从大脑活动模式中解码出这些信息。然而,在抑制状态下,分类器的解码准确率显著下降,几乎回到了随机猜测的水平。

这一系列发现共同揭示了“信息模糊化”的神经本质:抑制功能并非简单地在下游“拦截”信息,而是在信息编码的源头——感觉皮层,通过主动降低神经表征的清晰度和可辨识度来发挥作用。

研究结论

本研究发现,不同类型的抑制功能最终都通过一个共同的“动态神经失活”机制来实现。这一发现挑战了将抑制简单视为“持续激活控制中枢”的传统观点,将“神经失活”重新定位为抑制功能的主导性核心机制。大脑通过一种前馈式的信号衰减,而非持续的资源投入,来实现对信息的有效过滤。该机制作为一种通用的、高效节能的神经策略,被大脑广泛应用于各种低信息加工需求的场景中。这些发现不仅为理解认知控制的统一神经基础提供了全新的理论视角,也为未来针对相关精神与神经障碍的干预提供了重要的参考。

苹果版bd

心理学院为该论文第一完成单位,我院何振宏助理教授为该论文的第一作者,曼彻斯特大学Rebecca Elliott教授为通讯作者。剑桥大学英国皇家科学院院士Barbara Sahakian教授为该论文重要作者之一。论文的构思与研究逻辑得到了同为英国皇家科学院院士的Trevor Robbins教授的指导。两名科研助理——杜一帆老师(第二作者)与杨云凯老师均对论文做出了重要贡献。该研究获得了国家自然科学基金,深圳市优秀科技创新人才培养项目,深圳市新引进高精尖缺人才科研启动费,以及深港脑课题资助。

论文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202506833